RESPIRAMOS, LOGO EXISTIMOS – O que venho aprendendo com um pé de maracujá durante a pandemia. Por Mauro Zag.

SPIRAMUS ERGO SUMUS [1]

Este texto é dedicado à minha mãe, Marilia,

com quem aprendi a levar a sério o que as plantas dizem.

“Não tenho habilidade pra clarezas.

Preciso de obter sabedoria vegetal.”

(Manoel de Barros) [2]

“E depois pra me acalmar

Suco de maracujá.”

(Martinho da Vila e João Donato) [3]

https://www.youtube.com/watch?v=bEcNMTjVNNE

Logo que vim morar no Rio, mais de treze anos atrás, minha mãe me presenteou com um pezinho de dracena vermelha. Dentre as plantas que ela cuidava no quintal da nossa casa em Nova Iguaçu, essa era uma das que eu mais gostava e, pelo que me lembro, a mudinha foi o primeiro presente para o meu então “novo lar”. Não demorei a disponibilizar para ela um vaso bem espaçoso e profundo, posto no ponto mais ensolarado da varanda do apartamento. Queria que ela pudesse se alongar bem frondosa e seu caule crescesse robusto, como as da minha mãe. Ainda que meu parâmetro fosse exigente, afinal não havia como cultivá-la no chão e a céu aberto, acabou que tudo deu certo no vaso. Foi um prazer acompanhar a metamorfose daquele pezinho em o que, ao cabo, parecia uma pequena árvore, até mais alta do que eu! Algumas plantas nasceram e morreram na varanda ao longo da década em que vivi naquele endereço – como foi difícil me adaptar ao cultivo em vasos! –, contudo, lá estava a dracena, cada vez maior, ainda mais bela e imponente com o passar dos anos.

Sua saúde se esgotou apenas quando me mudei de apartamento. A planta, pelo que pude concluir, não gostou do novo espaço em que a pus. Excesso de sol?, muito vento?, ainda não tenho certeza. O que sei é que, a despeito dos meus esforços para recuperá-la, minha dracena companheira acabou secando de vez… já faz uns três anos; o tempo voa. Fiquei tão chateado que demorei muito para voltar a plantar no grande vaso em que ela ficava. Acabou se tornando um “vaso-coringa”, um espaço onde costumava jogar sementes aleatoriamente, sem muito cuidado a não ser uma regada de quando em quando. Entretanto, foi assim que, há uns dois anos, para minha surpresa, brotou um tomateiro – mas que, não durou muito, foi vitimado por pulgões. E também foi assim que, mais recentemente, bem no começo do isolamento social advindo com a pandemia, nasceram brotos do que vim a descobrir, depois, igualmente surpreso, serem pés de maracujá.

Sim, só consegui identificar mais tarde, com as mudas mais crescidinhas. Já vinha jogando no vaso-coringa, fazia tempo, uma variedade imensa de sementes. “Não é abóbora!”, “não é melancia!” – diante dos brotos desconhecidos, era mais fácil enxergar o que eles não eram. É triste e vergonhoso confessar: até aí, eu nunca tinha visto uma muda de maracujazeiro. Sintoma do colonialismo e da globalização: tinha mais familiaridade com um arbusto ornamental de origem asiática, a dracena vermelha, do que com um pezinho de maracujá, planta nativa das regiões tropicais do continente em que habito, e que dá uma das frutas mais comuns no Brasil – o país, vale lembrar, é o maior produtor e consumidor de maracujá do mundo. Sua aparência só se tornou reconhecível, para mim, quando as folhas, já grandes, começaram a tomar o célebre formato tripartido. “É maracujá-amarelo!”, foi então que suspeitei. As gavinhas surgiram e confirmaram: aqueles eram brotos da “planta da tranquilidade” – nascidos, quase como um milagre, neste turbulento ano de 2020.

2

Não vou acelerar as coisas – as plantas têm outro ritmo. Voltemos ao princípio. Porque, para quem tinha mais familiaridade com o crescimento verticalizado de uma dracena vermelha, saltou aos olhos o alastramento “desordenado” daquele que, eu ainda não sabia, era um maracujazeiro. Espalhou-se por todo o vaso, feito um pé de abóbora – eis o porquê da confusão inicial. Não dava para encontrar naquele emaranhado um “eixo”, algo que tornasse possível o reconhecimento de uma “parte central” do vegetal. Parecia não haver “sentido” em seu crescimento. Foi então que, com as gavinhas visíveis – identificado, enfim, que se tratava de um pé de maracujá –, compreendi que era preciso lhe dar um esteio, algo fixo em que pudesse se sustentar e se expor mais ao sol.

Sei que, por ser caracterizado pela imobilidade, todo vegetal precisa, antes de tudo, de firmeza, de estabilidade, e essa função costuma ser cumprida pelas raízes, pelo tronco e/ou pelo caule. As raízes do maracujazeiro, no entanto, são mínimas se comparadas ao seu corpo aéreo; o tronco lenhoso da planta demora a se constituir, e seu caule em formação é de aparência fraca e flexível, próprio de uma trepadeira. Impossível para uma planta aparentemente tão frágil, horizontalizada, instável e leve, ter a capacidade de crescer até o estágio de produzir e sustentar frutos grandes e suculentos como o maracujá, sem recorrer justamente a isso: um apoio.

É preciso lembrar que, sem poder se mover, e sem contar com os sentidos da visão e da audição, o que resta às plantas é se abandonarem ao ambiente. O que é ainda mais imperioso para aquelas que não têm fixidez própria, como o maracujazeiro. As plantas, principalmente os brotos, transbordam confiança em relação ao que as cerca. Não há opção: é assim que elas devem viver. Toda vida vegetal não deixa de ser uma manifestação de coragem – uma coragem “heroica”, desmedida para os nossos assustados olhos animais. “Não seria esta a condição de toda a vida: confiar nos outros e contar com eles?”; era isso que me indagavam, sem palavras, as gavinhas do maracujazeiro, tateando o entorno, à própria sorte, em busca de amparo.

“Na hora do milagre existo e não existo com uma segurança total”, as gavinhas pareciam recitar, insistentes, essa linda frase de Leonardo Fróes [4]. Porém, minha admiração chegou a ser substituída por um receio: poderiam elas, num encontro imprevisto, “sufocar” outra planta próxima? Descobri, então, que é algo bem difícil de ocorrer: o enlace das gavinhas do maracujazeiro é do tipo suave. É como se elas soubessem que não há por que oprimir quem está lhe dando suporte. Embora haja vegetais que se comportem como “parasitas” e até como “predadores”, o “heroísmo” das plantas quase nunca se coloca no horizonte da competição e da guerra. A coragem do maracujazeiro alcança seu ponto mais alto num abraço. Um abraço – com “uma segurança total” – dirigido ao desconhecido.

A relação entre planta e alteridade vai muito além do comportamento fraterno das gavinhas de um milagroso pé de maracujá. Em suas publicações mais recentes, o filósofo italiano Emanuele Coccia vem insistindo que os vegetais, mais do que seres passivamente adaptados a um meio, são, na realidade, os produtores ativos disto que chamamos “ambiente”. E não apenas por serem capazes de transformar, por meio da fotossíntese, a energia solar em biomassa, em matéria digerível para outros organismos [5]. É sobretudo o outro produto gerado por eles no mesmo processo, o oxigênio, o que torna os vegetais seres tão imprescindíveis para a existência da vida como conhecemos [6].

As plantas, em suma, são co-criadoras da atmosfera, bem como do “jardim” – e não do “zoológico” – onde vivemos [7]. Nosso horizonte é vegetal. Os animais, por nosso turno, inspiramos oxigênio exalado pelas plantas e expiramos gás carbônico – o exato gás que elas absorvem para a síntese daquele mesmo oxigênio que vamos respirar. Nesse ciclo ininterrupto, partilhamos, todos, juntos, enquanto vivos, do mesmo sopro [8]. Spiramus ergo sumus – respiramos, logo existimos. Juntos.

3

Repito – quem respira não para de repetir – spiramus ergo sumus – respiramos, logo existimos. Basta respirarmos – em conjunto – para existirmos. Há um apelo silencioso que emana das plantas – um apelo que nos obriga a rever – se levado a sério [9] – toda a ideologia que fundamenta a dita “modernidade”. “Cogito ergo sum” – “penso, logo existo” – ainda que tenha sido escrita no longínquo século XVII – e mesmo que venha sendo alvo de inúmeras “críticas”, passados quase quatrocentos anos – a sentença de René Descartes continua a estruturar o nosso presente. Permanecemos “cartesianos” – por mais que respiremos. Ainda queremos sanar a “dúvida” – “eu existo?” – com base nessa coisa (nebulosa) chamada “razão científica”. Não basta respirarmos – eu preciso pensar – para existir. Mas – não seria agora? – quando atravessamos uma pandemia? – que ataca exatamente nossas vias respiratórias?… Não seria agora? – quando assistimos, sem ar, aos incêndios criminosos que devastam a Amazônia e o Pantanal? – cobrindo nossos céus de fumaça tóxica?… Não seria agora? – esse agora tão sufocante!… Não seria agora? – quando a luta é para respirarmos – em grupo – para existirmos?… Não seria agora? – o momento mais que oportuno para – juntos – fazermos, enfim, a pergunta mais que óbvia?

– O que raios conseguiria pensar, sozinho, monsieur Descartes, caso não pudesse, ele mesmo… respirar e estar no mundo?

É muito por culpa dela que estamos nos sufocando, dessa “visão cartesiana” da existência. Uso o termo “cartesiano” por pura preguiça: sei que a cisão “eu versus mundo” ultrapassa, em muito, a filosofia de René Descartes, ou mesmo a própria filosofia como um todo [10]. O que importa, aqui, é que, ao submeter toda a vida a um critério individualista (“eu penso, logo eu existo”) e racionalista/cientificista (“penso, logo existo”), o “eu pensante” parece querer que nós não respiremos – que nós nunca tenhamos respirado. Não há possibilidade de vida nessa visão cindida: o que há é um fantasma olhando no espelho. Há, somente, um espectro chamado “eu” que, “refletindo”, quer se projetar como “universal”, achando que vive melhor do que os outros, pois “pensa” – e que “duvida” de tudo, deslegitimando qualquer coisa que não se pareça com ele mesmo.

4

Precisamos deixar o “eu” se asfixiar? Como já disse, não vou acelerar as coisas – as plantas têm outro ritmo. Além do problema do “eu”, temos o problema do “homem”. Entretanto, há o apelo silencioso e constante do sopro das plantas. Emanuele Coccia propõe que a “filosofia por vir” busque uma “inspiração botânica”, “que redescubra na vida vegetal o ponto de indiferença entre microcosmo e macrocosmo, entre indivíduo e mundo” [11]. Para compreendermos tanto o mundo quanto a relação entre ele e a vida, Coccia sugere, busquemos o ponto de vista – ou melhor, o “ponto de vida” – das plantas. Abandonemos a perspectiva do “eu” e de seu pai, o “homem”; ouçamos o coral mudo que vem da atmosfera. Trata-se do que Coccia chama de “virada vegetal” do pensamento. “Se esse exercício é necessário, se devemos imaginar o mundo do ponto de vida das plantas”, explica Coccia, “é porque o mundo é literalmente produzido por elas”. Pois “são as plantas que fazem da matéria e do espaço que nos rodeiam um mundo, que reorganizam e rearranjam a realidade tornando-a um lugar habitável e vivível”. São elas, simultaneamente – cosmologicamente – o jardim e o jardineiro, a paisagem e o paisagista [12].

É assim que seres como o maracujazeiro, com suas grandes folhas fotossintéticas e suas gavinhas corajosas, evidenciam que é um embuste a ideia que cinde o mundo em categorias asfixiantes como “eu” e “outro”, “sujeito” e “objeto”, “ser” e “meio”. Os vegetais ensinam que a vida é uma “mistura”, o que Coccia define como um contato íntimo através do qual todo ser vivo é ambiente de si mesmo e dos outros. Na mistura em que estamos todos imersos – nesse aparente “caos” horizontal e sem eixo, como aquele a que pareciam me levar os ignotos brotos de maracujá –, uma vida é um atravessamento de apoios para a construção conjunta do que é comum. “O mundo”, cito de novo Coccia, “não é uma entidade autônoma e independente da vida, é a natureza fluida de todo meio: clima, atmosfera” [13]. A vida que as plantas produzem não se demonstra, mas se vive. O mundo como construção imediata e descentralizada de sopros, esteios e abraços: aqui, sim, podemos respirar. Aqui, sim, basta respirarmos – em conjunto – para existirmos.

Vida como produção conjunta, realidade como artefato: os vegetais desmascaram a farsa de que o mundo natural é incontornável, tragicamente dado a priori, construído como “necessidade”, imutável e independente dos seres que o habitam – aos quais caberia apenas “duvidar” da existência ou, quando muito, “se adaptar ao meio”. O mundo, sob o ponto de vida das plantas, é “um produto cultural dos seres vivos”, como resume Emanuele Coccia [14]. Não há agente externo ou anterior ao mundo: para a planta, ele se autoproduz constantemente, em suas próprias dinâmicas internas.

5

Cabe um último comentário, sobre para o destaque que dei, acima, para a palavra “dinâmicas”, entendida como agentes internos de autoprodução do mundo. Meu intuito é resgatar dois sentidos, um tanto correlatos, abarcados no conceito de “dýnamis”, seu étimo grego. O primeiro, menos conhecido hoje, vem de seu uso especificamente botânico: “dýnamis” era um dos nomes para o “suco” ou a “seiva” vegetal. O mundo natural, para os aristotélicos e também para os médicos gregos, estaria cheio de “humores” (ikmás); estes, quando estimulados (pelo calor do sol, por exemplo), agiriam sobre a “seiva” (dýnamis), e seria a partir dessa articulação (estímulo + ikmás + dýnamis) que a planta poderia existir, crescer e se transformar – se autoproduzir.

Porém, é o segundo sentido de “dýnamis” que, embora de aplicação mais geral, me interessa mais neste ponto. É a sua acepção mais filosófica, em seara tanto ontológica quanto política – estamos na Grécia Antiga! “Dýnamis” é a “capacidade intrínseca” que todo ser vivo tem exatamente por estar vivo, ou seja, sua “autonomia para fazer existir a si próprio”. Nesse sentido, “dýnamis” se define em oposição a “krátos”, o “poder que se exerce sobre os outros” – a “força” que, encontrando sua expressão máxima nos deuses olímpicos, se impõe como “princípio regulador” (arkhé) para a “medida” (nómos) da existência. Com o krátos, ao contrário da dýnamis, pressupõe-se uma hierarquia ontológico-política: é o poder que, estruturado verticalmente, categoriza e divide os seres em diferentes graus de valor [15]. A partir daí, sabemos, é História: são muitos os relatos das diversas tentativas de simular o Olimpo cá entre os mortais.

A dinâmica das plantas, autônoma, “anti-crática”, indica que tudo o que existe é uma horizontalidade sem princípio ou medida, sem arkhé e sem nómos. Não há deus – e também não há big bang. Qualquer noção de começo e de contagem do tempo se desfaz na dinâmica da seiva vegetal, pois, em seu fluxo, “o mundo começa sempre no meio, e não para nunca de começar”. É nessa direção que Emanuele Coccia fala não em ponto de vista, mas em “ponto de vida” das plantas. Há uma “coincidência vertiginosa entre estar-no-mundo e fazer-o-mundo”. Na “cosmogonia múltipla e perpétua” que vivemos, “toda forma de vida é também forma do mundo” – para contemplá-la é necessário vivê-la [16]. Com as plantas, não há como, à moda dos “cartesianos”, ávidos pelo ideal da “objetividade”, tomar um ponto de vista distanciado, espacial, “a partir de Sírius”, como ironiza o antropólogo Bruno Latour [17]. Se “o universo vive” – mostrando-se, “em toda escala, um produto do vivente” –, “é somente ao vivê-lo que se poderá explicá-lo, não o inverso”, como conclui Coccia [18].

***

Tudo que venho aprendendo com o maracujazeiro durante a pandemia não passa disso: que quando o contemplo, vivo com ele. Ele me escancara, corajoso, sua formação corpórea – sua somatogênese – e ela se confunde com a própria “origem” da vida – a cosmogonia horizontal e sem começo que construímos, todos, incessantemente, e que nomeamos, enfim: o mundo. O corpo do vegetal não é metáfora, nem metonímia da vida, é formação imediata dela mesma. A somatogênese do vegetal é cósmica. No verde, não há analogia nem lógica – apenas mistura e metamorfose [19]. A lição dos brotos é de confiança e de aliança: como abraçar os outros, como se deixar abraçar. É matéria urgente para um planeta tão cindido e doente, tão isolado e apartado.

O que imagino com o ponto de vida do pé de maracujá, meu professor, é que, para vivermos, precisamos lembrar que somos nós mesmos que construímos, juntos, o horizonte. Cá embaixo, misturados na terra, um sendo esteio para o outro, imersos no comum que nos atravessa. Somos mais do que o “eu” e o “homem”: somos atmosfera. Nesse dinamismo autoprodutor e autônomo, nós existimos porque respiramos do mesmo sopro. Spiramus ergo sumus – respiramos, logo existimos. Do sufoco em que estamos, dessa batalha pelo ar – e pela água, e pela terra… –, sairemos quando reaprendermos a respirar em coro.

Vou finalizar fazendo uma confissão: por mais que as lições que venha aprendendo com o pé de maracujá sejam belas e pareçam simples, quase óbvias, devo registrar que fui, até aqui, um aluno bem dificultoso. Nem me refiro à gafe inicial de não reconhecer o professor – que afoito, que preconceituoso, que vergonhoso sair por aí dizendo que um maracujazeiro se parece com um pé de abóbora! Refiro-me, mesmo, à dificuldade que tive, como animal humano, de ter lições com um vegetal: de compreender seu silêncio explícito, de ter de reaprender a respirar junto com sua imobilidade dinâmica… “Talvez fosse um bobo e um covarde, mas quase todo mundo é uma coisa ou a outra, e a maioria das pessoas é as duas coisas”: serve bem para mim a caracterização que James Baldwin faz de um de seus personagens [20]. Mas, prometo, não vou acelerar as coisas – as plantas têm outro ritmo. Como explica o grande Leonardo Fróes, nesses versos do poema “Terapia dos brotos [21]”:

e, em se tratando de plantas,

é a imersão na afonia.

O silêncio, sua carga

de interior teimosia,

e a capacidade lenta

de entregar cada fatia.

A natureza é engraçada,

dá sem trégua e principia

a gerar tudo de novo,

avessa à monotonia.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] “Respiramos, logo existimos”. Trata-se de um trocadilho para a mais conhecida frase latina da filosofia moderna: “cogito, ergo sum”, de René Descartes, traduzida tradicionalmente como “penso, logo existo”. Procuro mostrar neste texto que: (1) muito antes da faculdade de pensar (“cogitare”), é a capacidade de respirar (“spirare”) que nos define como seres vivos; e (2) a definição de vida só é possível no plural inclusivo (“spiramos” – “nós respiramos”; sumus” – “nós somos”, “nós existimos”), jamais na primeira pessoa do singular.

[2] BARROS, Manoel de. Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. p. 340.

[3] Versos finais da música “Suco de maracujá”, parceria de Martinho da Vila e João Donato, faixa do álbum “Brasilatinidade”, de 2005.

[4] FRÓES, Leonardo. Vertigens. Obra reunida (1968-1998). Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 149.

[5] COCCIA, Emanuele. A virada vegetal. Tradução de Felipe Augusto Vicari de Carli. São Paulo: N-1 Edições, 2018. pp. 6-7.

[6] Ver: COCCIA, Emanuele. A vida das plantas. Uma metafísica da mistura. Tradução de Fernando Scheibe. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018. pp. 39-56.

[7] COCCIA, Emanuele. A virada vegetal. Tradução de Felipe Augusto Vicari de Carli. São Paulo: N-1 Edições, 2018. p. 5.

[8] Ver: COCCIA, Emanuele. A vida das plantas. Uma metafísica da mistura. Tradução de Fernando Scheibe. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018. pp. 57-67

[9] Sobre a ideia de “levar a sério”, ver: ZAG, Mauro. Sobre a importância de levar a sério o que as pessoas dizem. Contra a Civilização, 2019. Disponível em: https://contraciv.noblogs.org/da-importancia-de-levar-a-serio-o-que-as-pessoas-dizem/

[10] Sobre uma hipótese que já levantei para a origem dessa cisão, ver: ZAG, Mauro. Gilgámesh e os primórdios da ideologia civilizatória. Prolegômenos para uma grande questão. Contra a Civilização, 2019. Disponível em: https://contraciv.noblogs.org/gilgamesh-e-os-primordios-da-ideologia-civilizatoria/

[11] COCCIA, Emanuele. A vida das plantas. Uma metafísica da mistura. Tradução de Fernando Scheibe. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018. p. 12.

[12] Ver: COCCIA, Emanuele. A virada vegetal. Tradução de Felipe Augusto Vicari de Carli. São Paulo: N-1 Edições, 2018. pp 4-6.

[13] COCCIA, Emanuele. A vida das plantas. Uma metafísica da mistura. Tradução de Fernando Scheibe. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018. p. 52.

[14] COCCIA, Emanuele. A virada vegetal. Tradução de Felipe Augusto Vicari de Carli. São Paulo: N-1 Edições, 2018. pp. 9-10.

[15] De “krátos”, não custa lembrar, veio o morfema “-cracia”, presente em diversos nomes modernos para “tipos” de governo e de poder: “plutocracia”, “democracia”, “burocracia”. Seu sentido é próximo ao de “arkhé”, “comando”, que nos deu a “-arquia” de vocábulos como “oligarquia” e “monarquia”. Sobre as duas acepções de “dýnamis”, ver: DETIENNE, Marcel. Dioniso a céu aberto. Tradução de Carmem Cavalcanti. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988. pp. 106-107.

[16] COCCIA, Emanuele. A virada vegetal. Tradução de Felipe Augusto Vicari de Carli. São Paulo: N-1 Edições, 2018. pp. 112.

[17] Ver, por exemplo: LATOUR, Bruno. Diante de Gaia. Oito conferências sobre a natureza no antropoceno. Tradução de Maryalua Meyer. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

[18] COCCIA, Emanuele. A virada vegetal. Tradução de Felipe Augusto Vicari de Carli. São Paulo: N-1 Edições, 2018. p. 11.

[19] Ver: COCCIA, Emanuele. Metamorfoses. Tradução de Madeleine Deschamps e Victoria Mouawad. Rio de Janeiro: Dantes Editora, 2020.

[20] BALDWIN, James. O quarto de Giovanni. Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 49.

[21] FRÓES, Leonardo. Vertigens. Obra reunida (1968-1998). Rio de Janeiro: Rocco, 1998. pp. 285-286.

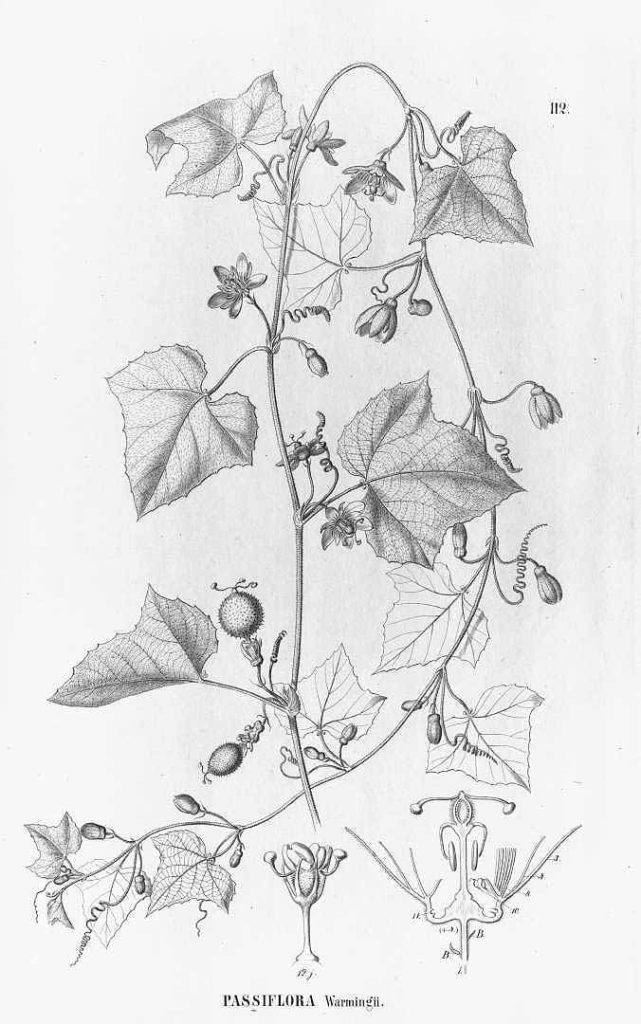

Ilustração de abertura: Maria Sibylla Merian, de 1719. Demais ilustrações: Carl Friedrich Philipp von Martius.

COMPARTILHE

Publicado em: 20/10/20

De autoria: Mauro Zag